„Wenn Täterinnen sprechen, aber lügen, dann ist das keine Aufklärung“, sagte Gamze Kubaşık in ihrem Redebeitrag am Morgen des 29. Januar 2026 auf einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude in Dresden. Es ist der dritte Tag, an dem Zschäpe im Verfahren gegen ihre frühere Freundin und Nazi-Kameradin Susann Eminger aussagt.

Kubaşık ergänzt in ihrem Redebeitrag: „Wenn Gerichte wegsehen, dann müssen wir hinschauen.“ Sie verweist damit auf zwei Aspekte der Aussage von Beate Zschäpe: ihre offenkundig strategisch motivierte Aussage und den zurückhaltenden Umgang mit dieser Aussagestrategie vonseiten des Gerichts.

Zschäpe redet, ohne etwas zu sagen

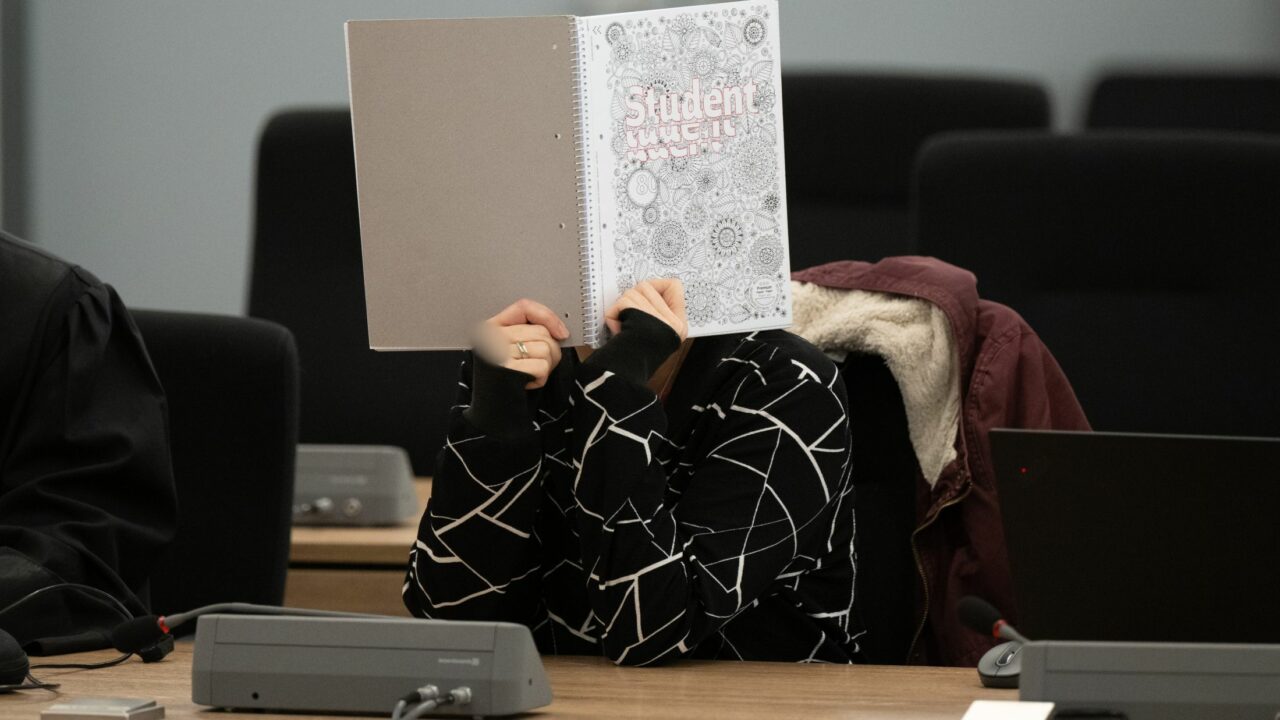

An allen drei Aussagetagen von Zschäpe ist die Stimmung im Gerichtssaal angespannt. Schon am ersten Tag ihrer Aussage, dem 4. Dezember 2025, wird ihre Strategie deutlich: Immer, wenn es um eine mögliche Tatbeteiligung der Angeklagten Eminger geht, kann sich Zschäpe nicht erinnern. Trotzdem geriert sich Zschäpe engagiert und erzählt viel: über irrelevante Details aus dem Alltag mit ihren Mittätern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.

Diesen Stil behält Zschäpe auch bei ihrer Aussage am zweiten Tag, dem 5. Dezember 2025, bei. Aus dem Publikum ist wiederholt ungläubiges bis empörtes Raunen zu hören, wenn Zschäpe spricht. Es wirkt, als sei es Zschäpes Strategie, sich kooperativ und reuig zu zeigen.

Dies wäre nachvollziehbar: Schließlich wird derzeit verhandelt, wie lange sie noch im Gefängnis bleiben muss. Doch die Sätze, die Reue zeigen sollen, sind gebrochen, wirken gekünstelt und floskelhaft. Von der Richterin auf den Grund für den Beginn der NSU-Mordserie angesprochen, monologisiert Zschäpe: Es sei „unerklärlich“, sie könne es nicht wieder gutmachen.

„Wer hat Euch unterstützt?“

Jetzt unterbricht Gamze Kubaşık Zschäpes Aussage aus dem Zuschauer*innen-Raum. Sie steht auf und ruft: „Die Wahrheit sollst Du sagen!“ und „Wer hat Euch unterstützt?“ Sie konfrontiert Zschäpe: „Du bist verantwortlich, dass mein Vater nicht mehr lebt!“

Damit durchbricht sie die angespannte Atmosphäre, thematisiert Zschäpes Schuld und ihre Möglichkeit, zur Aufklärung beizutragen. Dass sich Zschäpe bewusst dagegen entscheidet und gleichzeitig Reue vortäuscht, ist nur schwer zu ertragen.

Wer hat hier die Kontrolle?

Das Gericht lässt Zschäpe weitestgehend gewähren. Die vorsitzende Richterin lässt sich wiederholt von Zschäpe unterbrechen. Teilweise spricht Zschäpe, ohne gefragt worden zu sein. Es entsteht der Eindruck, dass Zschäpe die Kontrolle über die Befragung innehat – nicht das Gericht.

Es ist bemerkenswert, dass sich, trotz Zschäpes Aussage-Strategie und dem Umgang des Gerichts, ein Bild von Susann Emingers Rolle im NSU-Komplex ergibt. Das Vertrauensverhältnis der beiden Frauen wird deutlich: Obwohl in der gemeinsamen Wohnung von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt Waffen gelagert wurden, hatte Susann Eminger Zugang zur gesamten Wohnung.

Während die Wohnung für Termine mit Handwerkern speziell hergerichtet wurde, wurde für die Emingers nicht „aufgeräumt“. Auch hatte Zschäpe für einen mehrwöchigen Urlaub Susann Emingers Personalausweis mitgenommen. Das persönliche und politische Verhältnis wirkt so eng, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass Eminger über die Morde, Anschläge und Raubüberfälle nichts gewusst haben könnte.

Doch die historische Chance des zweiten NSU-Prozesses, Zschäpe zu Auskünften über den NSU zu bewegen, bleibt ungenutzt. Das betrifft auch Fragen, die Gamze Kubaşık während Zschäpes Aussage einwarf: „Wer hat Euch unterstützt?“

Der Nebenklageanwalt Mehmet Daimagüler vertrat im Münchener NSU-Prozess Angehörige der Mordopfer Abdurrahim Özüdoğru und İsmail Yaşar. Er wies darauf hin, dass es mehr Täter*innen gegeben haben muss, als bisher belegt ist. Die Anschlagsziele waren oftmals nur mit guten Ortskenntnissen als migrantisch zu erkennen.

Bei dem Anschlag in der Kölner Probsteigasse stand „auf dem Schaufenster dieser Familie, dieser iranischstämmigen Familie […]‚Getränke Schmitz‘. Da stellt sich ganz banal die Frage, wie kommt man auf diesen Ort.“

Auch in Dortmund, wo der NSU Mehmet Kubaşık in dem von der Familie Kubaşık betriebenen Kiosk ermordete, stellt sich die Frage nach ortskundigen Unterstützer*innen des NSU. Der Kiosk lag zwischen zwei Neonazi-Kneipen. In derselben Straße wie der Kiosk wohnte der (inzwischen verstorbene) Neonazis Siegfried Borchardt, der „SS-Siggi“ genannt wurde. In dem Wohnhaus des NSU-Kern-Trios in Zwickau, das Zschäpe im November 2011 in Brand setzte, wurde später eine Packung Munition mit der handschriftlichen Notiz „Siggi“ gefunden. Die Unterstützer*innen in Dortmund sind bisher nicht polizeilich belangt und juristisch zur Verantwortung gezogen worden.

Die Chance, im Verfahren über Unterstützer*innen in Köln und Dortmund zu sprechen, wurde vertan – nicht nur von Zschäpe, sondern auch vom Gericht.

Schuld und Schuldabwehr von Zschäpes

Zschäpe ist im Münchener NSU-Prozess für die Morde an zehn Menschen schuldig gesprochen worden: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter.

Außerdem war sie laut Urteil des Münchener Oberlandesgericht aus dem Juli 2018 am versuchten Mord in 39 Fällen beteiligt, an Sprengstoffanschlägen, Raubüberfällen und Brandstiftung. Sie war gleichberechtigtes Mitglied in der terroristischen Vereinigung NSU. An Zschäpes Schuld gibt es keinen Zweifel. Doch es scheint Zschäpe nicht zu gelingen, einen – auch nur allerersten – emotionalen Zugang zu dieser Schuld zu finden.

Der Psychiater Henning Saß hatte in seinem Gutachten im Münchener NSU-Prozess geschrieben, dass Zschäpe „psychopathische Persönlichkeitszüge, eine Neigung zu dominantem und manipulativem Verhalten und wenig Empathie“ habe. Dieser Eindruck decke sich mit der Aussage von Zschäpe im derzeit laufenden Dresdener Prozess heißt es auf Spiegel Online.

Aber Formulierungen wie „psychopathische Persönlichkeitszüge“ lassen vergessen, dass Nazis nicht als Nazis (oder als Psychopath*innen) geboren werden, sondern in dieser, unserer Gesellschaft zu Nazis werden. Aus einer psychoanalytisch orientierten Perspektive könnte Zschäpes Aussageverhalten als stark abwehrend beschrieben werden: Die Schuld, die Zschäpe objektiv auf sich geladen hat, scheint keinerlei emotionale Repräsentanz zu haben. Dass Menschen zu einer solch starken Form der Schuldabwehr in der Lage sind, kann Angst machen, insbesondere unter den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen.

Im Dezember 2025 vergleicht der Nebenklageanwalt Carsten Ilius im Gespräch mit Belltower.News den NSU-Prozess in Dresden mit dem NSU-Prozess in München: „Es fällt doch auf, dass sich die gesellschaftliche Situation geändert hat. Während es in München noch Aufmerksamkeit und große Proteste gab, ist es in Dresden vergleichsweise ruhig.“ Ilius hat zusammen mit Antonia von der Behrens die Familie Kubaşık als Nebenkläger*innen im Münchener NSU-Prozess vertreten.

Der Ausblick: Wie geht es weiter?

In dem aktuell laufenden Prozess am Oberlandesgericht Dresden ist Susann Eminger wegen Unterstützung des NSU angeklagt. Der Prozess begann am 6. November 2025. Das Verfahren wird voraussichtlich noch bis Sommer 2026 andauern. Als weiterer Zeuge soll der im Münchener NSU-Prozess verurteilte Holger Gerlach geladen werden. Auch André Eminger wird geladen werden; es ist jedoch davon auszugehen, dass er als Ehemann der Angeklagten sein Auskunftsverweigerungsrecht nutzen wird.

Ein Besuch des Prozesses ist grundsätzlich möglich – und eine Möglichkeit, die Opfer des NSU, ihre Forderungen nach Aufklärung und die Gefahr durch Neonazis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Der Prozess wird am 18. Februar fortgesetzt.