This article is also available in English.

Immer mehr People of Color, die derzeit vor dem Angriffskrieg in der Ukraine fliehen, berichten von Rassismuserfahrungen, die sie auf ihrer Flucht machen mussten. So kursieren Videos in den sozialen Medien, in denen PoCs davon berichten, wie sie in der Ukraine auf ihrer Flucht schikaniert und wie sie an der Ausreise aus dem Kriegsgebiet gehindert werden. Auch die drei nigerianischen Studierenden Ruby, Jude und Andy mussten plötzlich aus Kiew fliehen und erlebten Diskriminierungen aufgrund ihrer Hautfarbe.

„Ich danke Gott einfach dafür, dass ich da lebend herausgekommen bin“, sagt Jude lächelnd an einem sonnigen Morgen beim Frühstück. „Ich habe bisher noch nie Krieg erlebt und jetzt das.“ Jude ist im Februar 2021 von Nigeria nach Kiew gezogen und studierte dort bis zum Ausbruch des Krieges im Bachelor Business Administration. Abends arbeitete er, um sich sein Studium zu finanzieren. Ruby zog vor fünf Monaten von Nigeria nach Kiew. Sie machte gerade einen verpflichtenden Sprachkurs, um im Anschluss Public Administrations im Master zu studieren. Ihren Bachelor hat sie in Nigeria gemacht. Ihr großes Hobby ist das Kochen, in Kiew hat sie regelmäßig für Freunde nigerianisch gekocht. Sie gerät ins Schwärmen, wenn sie von den Speisen spricht. Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kannten sich beide nicht. Sie trafen sich auf der Flucht, kurz vor der polnischen Grenze.

Plötzlich begannen die Wände zu wackeln

Am 25. Februar traf eine Rakete ein Wohnhaus ganz in der Nähe von Judes Wohnung. Die Erschütterung war derart stark, dass selbst die Wände in Judes Wohnung wackelten. Putz und Staub bröckelte plötzlich von der Decke. „Ich schnappte mir schnell meine Jacke und Schuhe und rannte nur noch raus“, erzählt Jude. Viele wichtige Dokumente, wie Schulabschlüsse und seinen Laptop habe er in der Wohnung lassen müssen. Auf der Straße herrschte Chaos. Jude versuchte ein Taxi zu ordern. Zunächst erfolglos.

Er rannte zu einer U-Bahnstation, um sich dort in Sicherheit vor den Bomben bringen zu können und telefonierte mit seiner Mutter in Nigeria. Die sagte ihm, er solle zurück in seine Wohnung gehen und seine Unterlagen holen. „Aber nein, das wollte ich nicht. Das sind ja nur materielle Dinge. Mein Leben war mir da wichtiger“, er lächelt.

Schließlich traf er auf eine kleine Gruppe Ghanaer. Gemeinsam gelang es ihnen ein Taxi zu bestellen, das sie nach Lwiw bringen sollte. Über 24 Stunden habe die Fahrt gedauert, weil so viele Menschen versuchten, die Stadt zu verlassen. Während dieser Fahrt filmt er mit dem Handy, wie ein russischer Konvoi auf der anderen Autobahnseite Richtung Kiew fährt.

Auf dem Weg nach Lwiw

Auch Ruby und ihr Lebenspartner Andy entschieden sich am 24. Februar zur Flucht aus Kiew, nachdem Bomben ein Nachbarhaus zerstört hatten. Mit einem Koffer und etwas Handgepäck machten sie sich auf, zum Bahnhof. „Es war so überfüllt dort, das kannst du dir nicht vorstellen“, schildert sie. Nach langem Warten schafften sie es irgendwann in den Zug. In dem dichten Gedränge ging Rubys Handgepäck verloren. „Ich wollte wieder auf das Bahngleis springen, um meine Tasche zu suchen, doch Andy hielt mich ab. Wäre ich da rausgegangen, hätten wir es wohl nicht mehr raus aus Kiew geschafft.“ Genau wie Jude machten sich Ruby und Andy auf den Weg nach Lwiw. Von dort gibt es drei Grenzübergänge nach Polen.

Weil die Straßen derart verstopft waren, verließen Jude und die drei Ghanaer rund 12 Kilometer vor der Grenze das Taxi. Jude, ein sportlicher Typ, half den Mitflüchtenden beim Tragen ihres Gepäcks. Er hatte schließlich nichts weiter dabei, als die Dinge, die er am Leib trug.

„Meine Füße waren geschwollen und wund vor Kälte“

Auch Ruby und Andy mussten noch rund 16 Kilometer zu Fuß zur polnischen Grenze laufen. Neun Stunden seien sie gelaufen, erzählt die kleine Frau. Es ist mittlerweile der 26. Februar. Auf dieser Strecke begegneten sich Jude, Ruby und Andy. Jude half Ruby beim Tragen ihres Gepäcks, seither waren sie zu dritt unterwegs. Jude hatte bei seiner überstürzten Flucht aus seiner Wohnung nur normale Turnschuhe angezogen und die Nächte auf der Flucht waren eisig kalt. „Meine Füße waren geschwollen und wund vor Kälte“, erzählt er und kippelt auf seinem Stuhl von vorne nach hinten, ohne umzukippen.

Um drei Uhr nachmittags erreichen die drei schließlich die Grenze – überglücklich, es endlich geschafft zu haben. Aber: „Sie ließen uns nicht durch“, erzählt Ruby. „Zuerst sollten die Ukrainer über die Grenze. Ausländer ließen die Grenzer einfach nicht durch.“ Immer wieder sprachen sie mit den Grenzer:innen und flehten sie an, sie doch endlich über die Grenze zu lassen – ohne Erfolg. Jude wurde von den Grenzer:innen grob weggedrückt. In ihrer Verzweiflung, mit Hunger im Magen und ausgekühlten Körpern, rief Jude die nigerianische Botschaft in Polen an und bat um Hilfe, doch die konnte nichts tun, solange sich die drei noch in der Ukraine aufhielten.

Während die Ukrainer:innen langsam über die Grenze kamen, mussten die Migrant:innen weiter in der Kälte ausharren. Irgendwann sei ein indischer Mann neben ihnen einfach umgefallen und habe die Augen verdreht – vielleicht wegen eines Schwächeanfalls und der eisigen Kälte. Die Gruppe der Migrant:innen habe nach Hilfe gerufen, die kam jedoch nicht. Die Sanitäter:innen seien zu beschäftigt gewesen, die ukrainischen Menschen zu versorgen.

„Es war demütigend“

„Es war demütigend. Sie haben uns wie Müll behandelt“, erzählt Jude rückblickend und wirkt für einen kurzen Moment wütend und fassungslos zugleich. Die Hautfarbe oder der Pass dürfe doch keinen Unterschied machen bei der Behandlung von Geflüchteten. „Ich wollte zu diesem Zeitpunkt aufgeben, habe ich aber zum Glück nicht“, gesteht Ruby und lächelt ein wenig.

Irgendwann entschieden die drei, ihr Glück an einem anderen Grenzübergang zu versuchen und machen sich auf den Weg. Was mit dem umgekippten Inder passiert sei, das wissen sie nicht. Er war noch bewusstlos, als die sich auf den Weg machten. Sie kauften sich Bustickets und hofften, dass sie in den Bus hineingelassen werden. Sie hatten bereits erlebt, dass Schwarze Menschen und PoCs aus Bussen geworfen wurden, die sie über die Grenze bringen sollten.

Mit fast 24 Stunden Verspätung kam der Bus schließlich und fuhr sie dann über die Grenze. Obwohl Jude keine Papiere dabei hatte, verlief die Einreise nach Polen und schließlich nach Deutschland ohne nennenswerte Probleme.

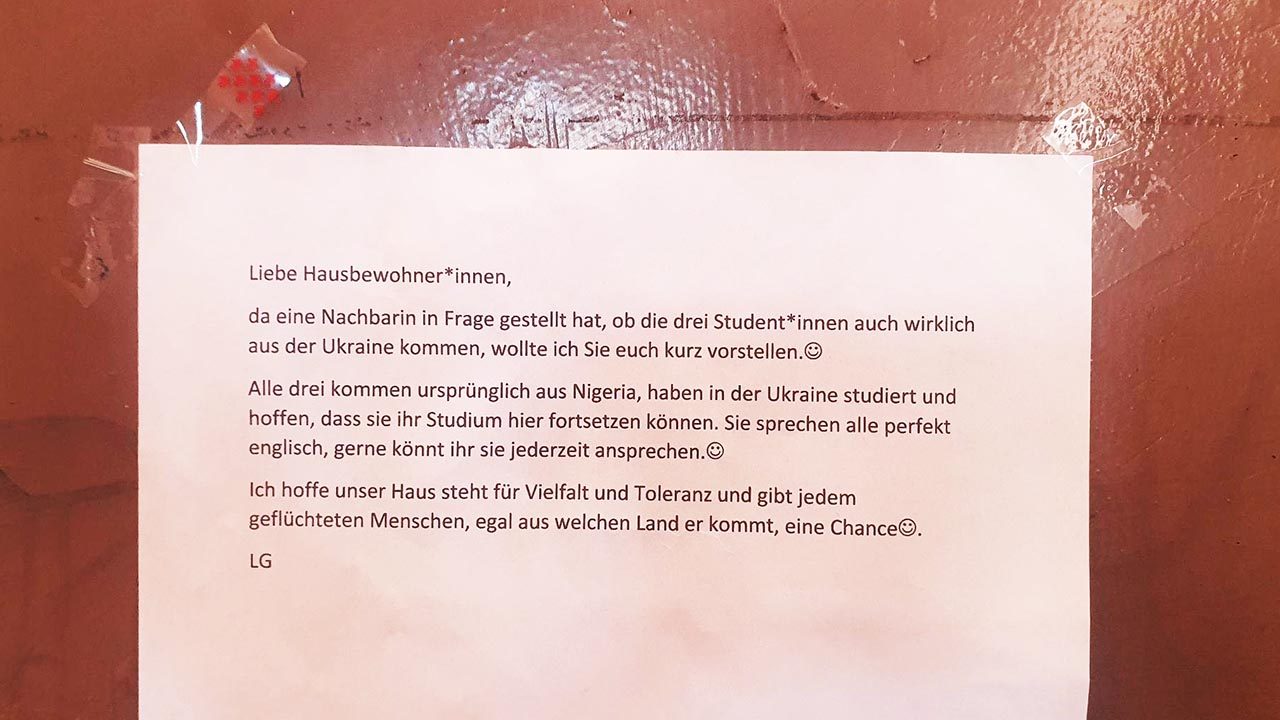

Jetzt sitzen sie in Berlin und genießen ein Frühstück in Frieden, während einige Sonnenstrahlen in das Zimmer kommen. Untergekommen sind sie in der Wohnung einer jungen Frau, die für kurze Zeit zu ihren Freundinnen gezogen ist. Die drei sind sehr dankbar. Jude hofft, dass es Bekannten noch möglich seien wird, ihm seine Papiere nachzuschicken. Wie es weitergehen wird, das wissen die drei noch nicht. „Das kommt jetzt auf die Politik an“. Ihr Wunsch wäre es, in Deutschland weiterzustudieren, ob das funktioniert, ist bisher ungewiss.